O canto nunca engaiolável de Sinéad O’Connor (1966-2023) – In Memoriam. Por Eduardo Carli.

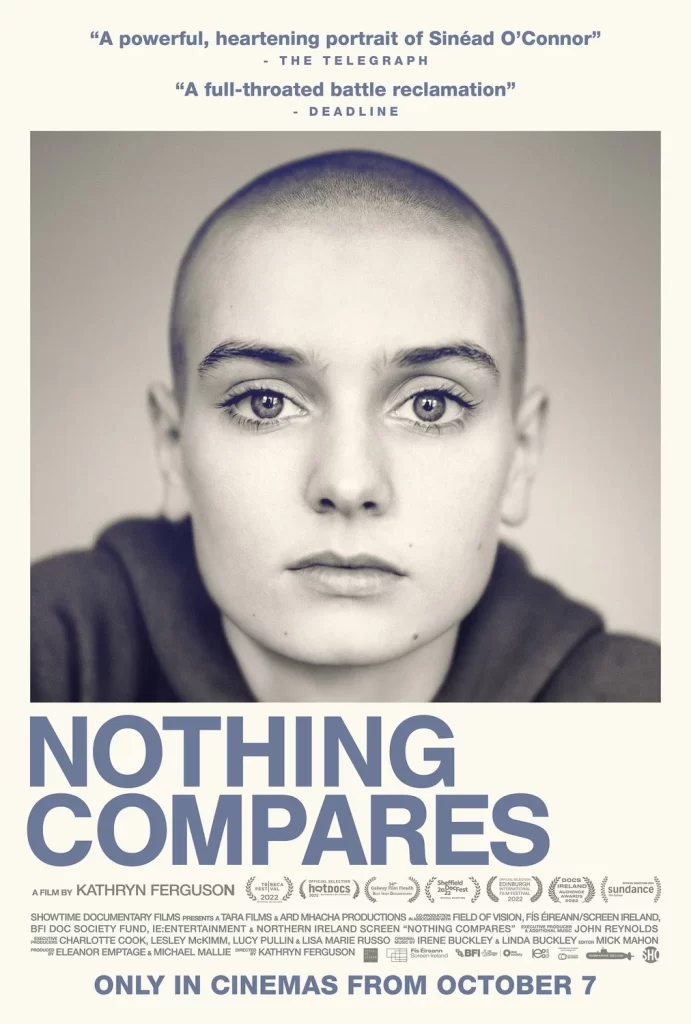

Ela nunca quis ser uma popstar, ela só queria gritar. É o que <a cantora irlandesa Sinéad O’Connor> conta-nos em uma das entrevistas que integra o documentário Nothing Compares, de K. Ferguson. Esta ânsia pelo grito catártico, a capacidade de ir do sussurro ao berro em uma fração de segundo, e a capacidade incomum de investimento emocional na canção – o que poderíamos chamar de sua dramaticidade – foram alguns dos elementos que alçaram Sinéad ao status de ícone cultural. E dos mais controversos.

Se, por um lado, ela foi determinante influência para outros músicos – a exemplo dos conterrâneos The Cranberries, da canadense Alanis Morrissette e da estadunidense Fiona Apple, pra ficar apenas em 3 exemplos bombásticos de “influenciadas” por Sinéad que atingiram o limelight -, por outro lado não seria exagero afirmar que eis uma das artistas mais defenestradas e vilipendiadas das últimas décadas.

Quem quiser pesquisar um pouco sobre cultura do cancelamento, sobre a crucificação pública de uma cantora queer, sobre a tentativa de aniquilar reputações que com frequência banaliza-se entre nós, ao invés de suscitar nosso repúdio pela baixeza de seu sadismo moedor da auto-estima da vítima, pode agora pesquisar a vida e obra de Sinéad como material de primeiro interesse para nossa auto-compreensão social.

Tratada por muitos como lixo, como digna apenas de vaias, como uma cadela pulguenta a ser tratada aos chutes, como um demônio de saias que os machos tóxicos prometem tratar no tapa ou na camisa-de-força, Sinéad O’Connor também encarna o paradoxo do pop: a união do triunfo com a tragédia, o horror delicioso da fama, a ambiguidade dilacerante de estar no mainstream, entre vaias e aplausos. No tributo a Bob Dylan, apresentada por Kris Kristofferson, isto fica claro: por minutos ela aguarda o escarcéu ensurdecedor cessar, ansiando por um silêncio que não vem diante daquela platéia polarizada e estrondosa. Tratada como princesinha por uns e como feiticeira endemoniada por outros, puxada por ambos os lados do cabo-de-guerra com ímpetos igualmente desmesurados, Sinéad sobreviveu até que se rompeu. Em seu último disco, ela diz que sempre amou fazer música mas que a indústria cultural wrecked her mind (“8 Good Reasons”).

Nascida em Dublin em 1966, Sinéad foi encontrada morta em Londres em 26 de Julho de 2023 – segundo <reportagem da Veja> especulando sobre a causa mortis, “ela sofria de depressão e tinha piorado bastante após o filho dela, Shane, de 17 anos, ter cometido suicídio no ano passado. Ela era mãe de outros três filhos, dois homens e uma mulher.” Sua arte é profundamente marcada por cicatrizes emocionais que remetem à infância abusada – e hoje seria incompleta e injusta qualquer genealogia da canção confessional de singer-songwriters que omitisse a presença de Sinéad na companhia de outros luminares como Regina Spektor, Aimee Mann ou Tori Amos.

“Posso comparar a Irlanda com uma criança abusada”, dispara ela entre outro momento eletrizante do filme. Sinéad diz ter sido uma criança e adolescente abusada pelos espancamentos que sua mãe lhe impunha; e esta mãe, por sua vez, é compreendida pela filha-vítima como uma espécie de fruto podre do catolicismo ortodoxo modelo Dublin.

Teenager problemática, difícil de controlar, un-maneagle, Sinéad é enfiada bem cedo numa daqueles colégios de freiras, numa dessas escolas-convento. Mas logo começa a fugir escondida, lá pelos idos de 1984, para cantar com a banda In Tua Nua… é assim que ela começa a aparecer, nas primeiros demos, como “Take My Hand”, muito antes de sequer sonhar com o mega-estrelato global que sua interpretação de “Nothing Compares 2 U” de Prince lhe traria.

Sinéad O’Connor tinha uma filosofia-de-vida causticamente questionadora dos Pillars of Society, os pilares da sociedade – no caso, a heterocispatriarcal, teológico-política, impositora de um molde normalizador férreo, inflexível. Era revoltada com o convento, desgostosa com aquele monte de mulheres locked away e subalternizadas aos homens de batina, trancadas para fora do mundo das interações sociais, quase sempre pois haviam sido estupradas por um padre, por um médico, por um tio ou pai. Em alguns aspectos, Sinéad em sua vida “monástica” evoca afinidades com <A Religiosa da reportagem satírica de Diderot>.

Vocês sabem que quando ela rasgou a fotografia do Papa Ratzinger ao vivo na TV, este gesto não era de um espontaneísmo imediatista, era um gesto ancorado em biografia. Era um grito de revolta das vísceras que vinha de longe: de quando esteve pássara engaiolada em convento, de quando foi massacrada cotidianamente por uma mãe ortodoxamente abusiva.

Tornada numa espécie de folkster punky, irreverente e ferida, Sinéad of Connor introduziu sua interpretação a capella do reggae “War” de Bob Marley convocando a que enfrentemos nossos verdadeiros inimigos. Rasgar uma fotografia na TV poucas vezes na história da mídia causou consequências tão tsunâmicas. Não demorou muito para que os discos de Sinéad fossem destruídos num ritual de “caça-à-bruxa” (e sua obra). Por outro lado, ela tinha o respeito de vários ícones da subversão grunge, hip hop e rasta.

Quando Sinéad vai a Londres, circa 1986, vivenciando os processos que vão culminar com seu álbum de estréia The Lion and The Cobra, ela também descobre o reggae, a subcultura Rasta londrina around Portobello Road, e sente-se particularmente atraída por certas posturas rebeldes, anti-papistas, dos rastafaris. As primeiras canções que escreve, catárticas, de auto-cura, onde ela é canal para si mesma expressar suas dores represadas, ainda não tem o influxo que um dirá terá o reggae em sua música; a menina branca irlandesa, vinda de uma teocracia, nisto também se enegrece para seu próprio benefício, and blackness enters her body.

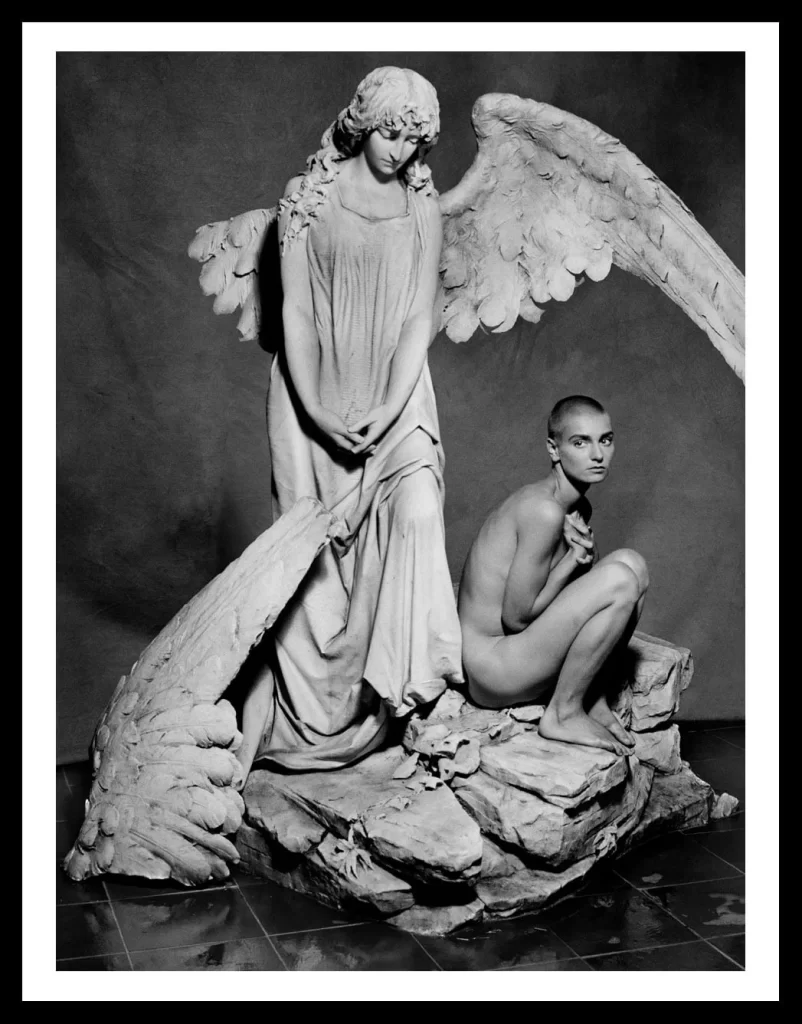

Ela desde o princípio se recusa a seguir os ditames da indústria fonográfica, mesmo antes desta começar a topar gravá-la. Sinéad decide cortar seu cabelo, ficar careca, shave it off, all of it. A anti-Barbie, Sinéad não quer se embonecar. O que lhe importa é que ouçam seu canto, que compreendam suas palavras, que atentem para seus gestos, que apreciem a pessoa que é, não quer ostentar cabelos longos e brilhosos, usar saia curta e saltos altos, escrevendo canções insossas para o consumo cantarolante das massas alienadas. “Venho de um país onde ocorrem riots nas ruas contra peças de teatro”, conta Sinéad sobre suas origens na Irlanda, “a arte é pra isso”. Uma provocadora de riots conservadores contra si, Sinéad é frequentemente descrita como tímida, fechada, alguém que através da música é que desabrochava. Em canção desabava sobre nós. E com que força e com que graça.

Ela conta que só em Londres é que foi conhecer gays e lésbicas fora-do-armário, descobrir o cross-dressing, admirando a coragem de quem fazia estas performances de dissidência de gênero – se fosse na Irlanda, você seria espancado na rua, ela nos conta. Por certas atitudes audazes, ela tem sido descrita como ahead of her time, a frente de seu tempo, e também evocativa da união entre feminismo e punk rock que marcou outras figuras matriciais da cultura contemporânea, de Patti Smith a Kathleen Hanna, de Siousxie and The Banshees e The Pretenders ao riot girrrl que brilhou através de Sleater-Kinney, L7 e outras.

Na história do confessionalismo musical protagonizado por mulheres, Sinéad O’Connor também merece um lugar de destaque – lado a lado com Fiona Apple como uma de suas mais habilidosas realizadoras. A morte da sua mãe suscitou em Sinéad “Troy”, por exemplo, uma das primeiras canções confessionais e narrativas que ela lançou, evocativa de episódios traumáticos infantis mesclados com catarses emocionais da mulher adulta ainda ferida por um passado não inteiramente cicatrizado. O fogo que destruiu Tróia é evocado e figurado no clipe, e a própria Sinéad se figura como nova bruxa, queimada numa nova fogueira da Inquisição, enquanto se promete, no seu endereçamento ao público, como Fênix feminina, como indestrutível força de pássara que não se pode nem engaiolar nem exterminar.

“I had come across an article about families who had been trying to lodge complaints against the church for sexual abuse and were being silenced. Basically, everything I had been raised to believe was a lie.”

Algumas das declarações de Sinéad conjuminadas no filme Nothing Compares são expressão de convicção ético-política, e não da vontade de causar polêmicas baratas. O abuso sexual contra crianças perpetrado por homens da batina pode até ser um tema tabu, que a maioria de nós prefere não comentar, mas qual o estatuto ético deste silenciamento e ocultamento senão o da covardia diante de fatos amargos que queremos longe de nosso paladar?

O modo como a mídia mainstream moeu Sinéad de pancada após o episódio com a foto do Papa sendo rasgada mostra a fúria de um establishment quando alguém o contesta desde dentro e com ressonância de voz; era preciso destronar esta popstar ingovernável. Pode ter mesmo havido um componente de auto-sabotagem na atitude da cantora que nunca quis de fato subir aos píncaros do popstardom e ser entrevistada em TVs e rádios (muitas vezes fulminada com comentários e questões agressivos, ou que beiravam o bullying contra sua cabeça careca e seus ímpetos anti-eclesiásticos).

O modo como o mainstream vomitou Sinéad O’Connor para fora de seu cis-tema quando ela se mostrou de uma subversão não cooptável, de uma rebeldia que não vendia, mostra bem a intolerância do “pop” àqueles que tentam transformá-lo, de dentro, em algo mais acolhedor para a diversidade de expressões inclusive da dissidência de gênero. Grávida de seu primeiro filho, com 20 anos, Sinéad quis ser fotografada fazendo propaganda da camisinha; na Irlanda, os métodos contraceptivos em geral eram anátema, coisa do demônio. Ela abraçou causas assim e muitas outras em prol do direito reprodutivo assumido com autonomia por mulheres que diriam, nas ruas e redes, décadas depois, em vibe altamente Sinéad O’Connoriana, coisas como “meu corpo minhas regras “e “tirem seus rosários de nossos ovários“.

Sua figura queer, seu abraço cheio de empatia ao movimento LGBTQIA+, seu fascínio pelos rastafaris e pelo reggae, sua solidariedade com o movimento Hip Hop (como na ocasião onde prestou homenagem ao Public Enemy, preterido do Grammy, pintando a logo do grupo em sua cabeça para uma apresentação), tudo isto a consolida como um corpo estranho no pop, como um raro caso de integridade artística em um campo que pratica o toque de Midas mercadológico – quer transformar em mercadoria tudo o que toca. Sinéad recusou-se a ser mercadoria. Recusou-se a ser Barbie. Recusou-se a ser a pop star que a indústria queria. Recusou-se a muita coisa que lhe parecia intragável, mas no cerne de sua obra encontra-se uma afirmação visceral, profundamente sentida, da expressão dos afetos como catarse das feridas que as desventuras do viver impõem.

Filmado em Paris, o video-clipe do mega-hit global “Nothing Compares 2 U” (1990), que ficou no topo do top da Billboard em seu ano de lançamento e propulsionou o segundo álbum aos milhões de cópias vendidas, trouxe-nos este objeto estético estranho e enigmático: lágrimas pelas quais nos apaixonamos. Sinéad fala sobre isto no documentário: o quanto o público encantou-se com aquela cantora que rapou os cabelos, colou seu rosto numa câmera filmadora e cantou um Prince como se estivesse falando de suas próprias vísceras infeccionadas pela ausência do objeto da libido, e nunca mais esqueceríamos nem as lágrimas, nem a canção. Não era apelação melodramática, era algo que carregava o surpreendente selo da autenticidade – mercadoria pouco encontrada na produção cada vez mais maquínica da indústria da música embarcada na era do I.A.

A morte de Sinéad merece ser investigada não em suas circunstâncias concretas – não estou aqui propondo a invasividade em relação à vida privada e emocional que ela talvez quisesse resguardar, e o que quis no dizer está contado em sua autobiografia Rememberings (2021) – mas sim no que indica sobre o estado de saúde (ou doença) do nosso contexto cultural, de nosso zeitgeist musical. Paralelos são possíveis com as mortes também precoces de Marilyn Monroe, de Amy Winehouse. Ficamos tentados a pensar que a fama é uma máquina de moer a sanidade e a vida de mulheres talentosas, alçadas aos holofotes em virtude de sua capacidade de ser canal para a manifestação deste enigma esquivo, muitas vezes inefável, chamado Beleza.

No caso de Sinéad, sua graça e sua beleza, a meus olhos e ouvidos, está justamente na coragem com que enfrentou as controvérsias, defendeu suas convicções e deixou-se enxergar e escutar por nós através de suas não poucas metamorfoses vitais. Ouvir seus 10 álbuns de estúdio, ver os inumeráveis vídeos de suas performances ao vivo, assistir ou escutar suas entrevistas, nos conduz a um mundo vasto de expressividade complexa e afetos pouco governáveis, e como se lêssemos os diários secretos de alguém que se cansa de guardá-los na gaveta e decide desnudá-los em praça pública, acessamos esta obra imensa impactados com a força de um canto que nunca aceitou estar preso em gaiolas. E que nos mostrou que o pessoal é político. E que nos apontou para a importância das atitudes para além dos sons – como naquela ocasião em 1990 quando, indignada com a Guerra do Golfo, ela se recusa a subir ao palco em New Jersey precedida pelo Hino Nacional dos EUA. Nem fodendo que ela ia deixar o “Star Spangled Banner” precedê-la enquanto o imperialismo yankee chacinava no Oriente Médio.

É difícil imaginar o que seriam hoje cantoras de grande expressão e relevância como Ani DiFranco, Sara Bareilles ou a própria Fiona Apple se não tivesse havido, nos anos 1980, uma profusão de caminhos que foram abertos pela desbravadora Sinéad. Pioneira no abre-caminhos para o feminismo radical, para a contestação do racismo, para a valorização do reggae, do dub, do rasta e do hip hop, para o avanço de direitos civis de minorias de gênero, e até mesmo na contestação de certas vertentes da islamofobia, Sinéad O’Connor viveu a arte como ofício quase sacrificial, cantou quem era apesar dos cancelamentos e das pedradas que tomou, e se fez através das controvérsias uma figura inesquecível, que a borracha de apagar memória fracassará em deletar. É dela uma frase que virou meme viral e ganhou as ruas (<e as blusas>, inclusive se abraçando ao legado de Marielle: “Eles quiseram me enterrar, mas não sabiam que eu era semente.”

por Eduardo Carli de Moraes

DISCOGRAFIA

- 1987 – The Lion and the Cobra

1990 – I Do Not Want What I Haven’t Got

- 1992 – Am I Not Your Girl?

- 1994 – Universal Mother

- 2000 – Faith and Courage

- 2002 – Sean-Nós Nua

- 2005 – Throw Down Your Arms

- 2007 – Theology

- 2012 – How About I Be Me (And You Be You)?

- 2014 – I’m Not Bossy, I’m the Boss

LEIA TB: <The Guardian> <CinePop>

<Salon> As every obituary of the 56-year-old groundbreaking Irish singer will no doubt mention, O’Connor is probably most famous for being the object of a worldwide misogynist temper tantrum, although she’s also famous for singing a killer Prince song better than he ever did. All of that is darkly fitting, somehow. O’Connor always framed her own personal tragedies in political terms in her music, drawing a line between her suffering and the suffering is inflicted on girls, women and other vulnerable people everywhere. Her death hits so hard because she so self-consciously drew us in, and made our pain hers and the other way around.

TALVEZ VOCÊ TAMBÉM GOSTE DE:

Publicado em: 02/08/23

De autoria: Eduardo Carli de Moraes